走进《清明上河图》

清明时节,风和日丽,春柳依依,真是到汴河赶集的好日子。张择端早早起床,挽好发髻,穿好长袍,带上自己心爱的纸和画笔,别了妻儿,一径地沿汴河岸漫步走来。

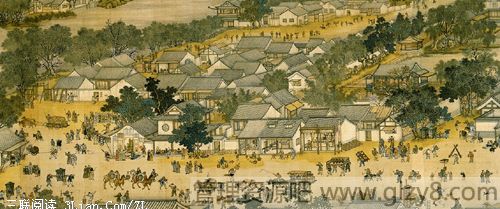

这时的汴河,已经是北宋的国家漕运,商业交通要道。不单河上船来船往,十分忙碌,而且两岸的集市也相当繁华。你看,河上到处笼罩着晨雾,太阳的金光普照得水面泛着闪闪的红波,那如诗如画的十里长街,倒像是一个山区的老村庄,静静地按照三日一逢集的老规矩等待着它的熟悉的客人。

“早上好!正道先生!”一位挑柴的农夫向张择端问好。

“王老早上好,你卖柴来得真早,早茶喝过了吗?”

“喝过了,都成习惯了,茶是我的命根子,一天不喝茶就觉得瞌睡多得很。喂,大画家,今天又准备画啥呀?”。

“就画这街市,好给大家留个念想”。

“正道先生,你啥时候也给我画张吧,等我儿子娶媳妇时,我把它挂出来,让大家高兴高兴”。

“那行,谁让你是俺的老乡呢?”

正道,是张择端的字,他和卖柴的王老都是山东诸城人,如今在这大宋都城开封,俩人自然是最好的老乡了。

张择端来到虹桥附近的一座茶楼上,这茶楼一共有三层,也正好临水,便于观看街市的全景。酒保送上一壶砌好的八宝绿茶后,他对酒保说:“你听着,今天我要在这三楼作画,你就不要让其他人上来了,至于这三楼的生意,银两由我出,你不必担心。最近徽宗皇帝责怒于我们这些吃朝廷俸禄的,说一直不见我们拿出象样而有价值的画来。别人倒也忍气吞声罢了,可我作为大宋家喻户晓的画家,堂堂翰林,被皇帝呵斥,是极不光彩的事。所以这几日你一定给我守好门,不要让别人上来”。

酒保一听这事还特大,赶紧连声称是。

这时,太阳已经照进了窗棂,屋子里亮堂堂的。张择端听到外面人声很是嘈杂,于是推开八面窗户来看。

呵,好热闹好气派的一幅街市图啊!从唐朝开元盛世以来再也没有见过这么好的景象了。

你看,宽阔的长街上所有的门和窗户已经打开,门前已经有人在天还没亮透的时候打扫得干干净净,地上泼上了水,地面湿漉漉的。有些小贩已经用石头或竹筛子占好了摊位。卖早点的从午夜就开始劳作,蒸出的包子已经多得没地方搁了。铜茶壶里的茶已经煮得泛着暗红的颜色,吱吱地只是唱着动听的歌。随着时间的推移,街市上的人越来越多,从四面八方向汴河这边靠拢。

张择端开始选择取静,可是这街道也太长了,场面宏大得令人无法着笔。取任何一角,都是一幅极好的素材,但是遗憾的是不能全面地反映这样一派波澜壮阔的社会风俗画卷。这让张择端感到很为难和遗憾。最后他有了一个大胆的想法:全面勾画清明上河图,细致地白描徽宗皇帝的甘霖润泽的这方圣土。尽管这可能很费神费力,但是这又有什么要紧呢?画家本来就是作画的,不作画,叫什么画家?

张择端数着算着好半天,最后终于在纸上记下:人物684个,牲畜96头,房舍122座,轿子8顶,舟船25只,树木124棵。呜呼我的天,居然有这么多,而且每个人每样东西都要画得不一样,而且张择端又没学过透视法,所以要实现全景式的绘画,肯定不是那么容易的。

我们的大画家想仔细再看一看这汴河岸上的集市:人喊马嘶,车流如织,买卖兴隆,财源滚滚。你看那不知从何方来的推车汉,躬着腰使足了劲儿往前赶路,豆大的汗珠子从脸上滚落到粗壮的胳膊上,从乡村的家里推着这么重的粮食来粜,可真是不容易呀!再看那王孙公子,千金小姐,也轻摇薄扇脚踩凉轿在大街上闲散地溜达。有那多日不见的亲戚好友,站在街上,也不怕挡了别人的道,就在那里指手划脚地询问最近的情况,有些道路远的,骑马打伞地还在往城里走,因为已经到了集市的边缘,马蹄声里已经听得出骄傲和希望。河岸上大街上到处都有繁茂的柳树,仿佛这中原的都城倒成了江南的水乡一隅。树和水,以及古老而繁忙的汴河,给了这个集市一个安静的生命力,将鼎沸的人声马声车声和猪崽声压了下去,就像一盆水压下了尘埃一般那样有魔力。各个茶楼里飘散着诱人的绿茶的清香,偶尔也有一点酒的味道歪歪扭扭随风飘荡,是那种典型的纯粮酒的味道。喝酒的客人一定是约了人专门来这儿消遣的,要不这时真是做生意的时候,谁还会有闲情逸致喝酒。有一个大汉走累了,来临河的楼上休息,光膀子歇躺在八仙桌旁呼呼大睡,也有店小儿掀起帘子跟河里船上的人耍笑。

当然最热闹的地方,还是虹桥,那里人真是太多了。因为南来北往的人都要从这里经过,故而给这座桥增加了很大的压力。你看人群就像蜜蜂飞向蜂槽,热闹非凡。桥本来就拥挤不堪,挑担子的人还给挡住了去路,让人心里很着急。新媳妇忙着要去买针线,老婆婆急着要去见亲家,大商贾要去谈生意,小贩要赶过去接货,没有几个是闲人,整个一片繁忙的景象。

以虹桥为中心的汴河沿岸集市,整个给人的感觉是繁忙与悠闲并列,粗俗与文雅交错,显示出北宋末期虽然前方金兵犯境,但是后方的人民依然安居乐?